| МОХООБРАЗНЫЕ |

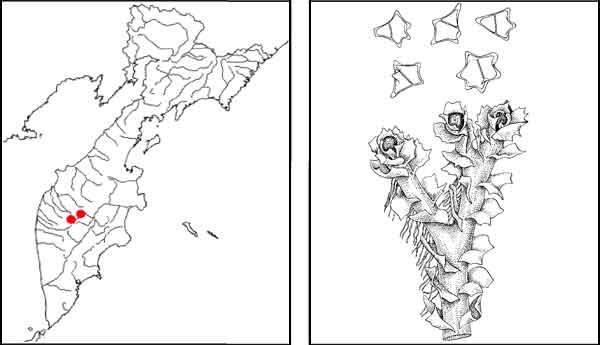

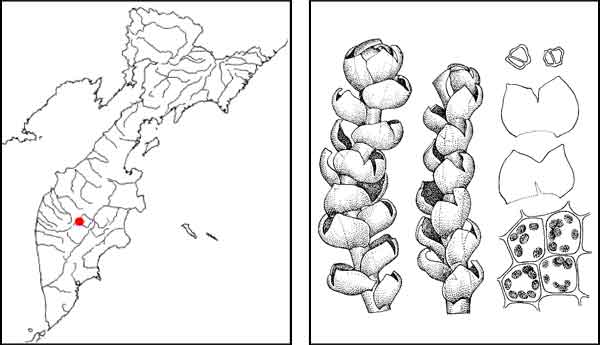

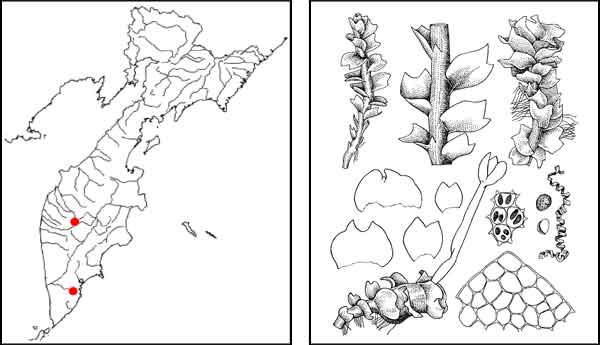

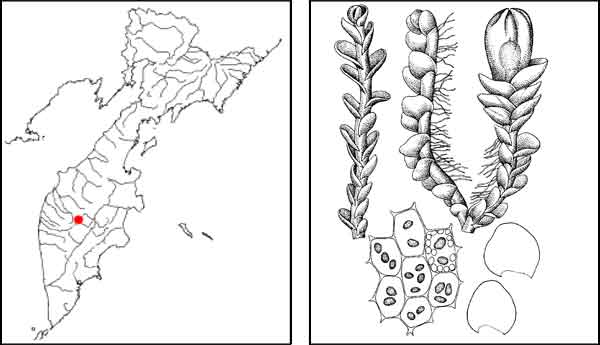

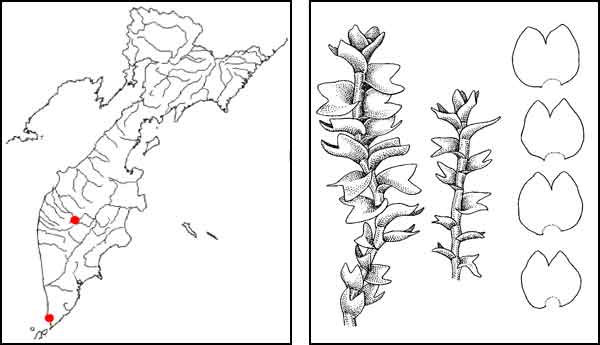

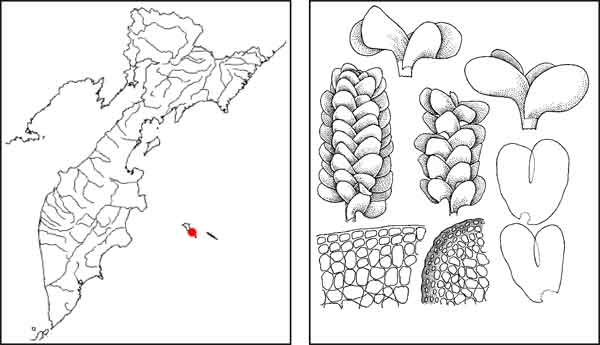

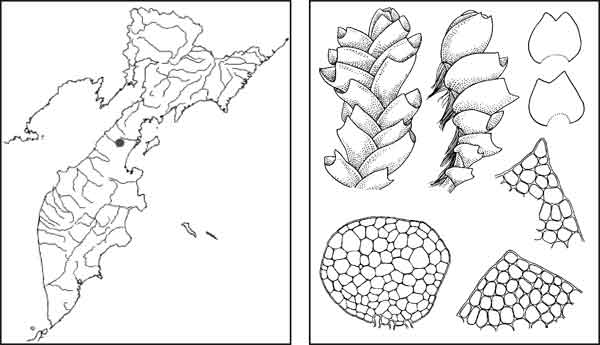

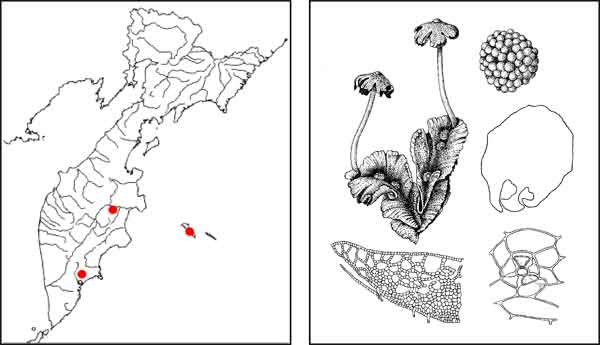

Схистохилопсис высокоарктический Schistochilopsis hyperarctica (R. M. Schust.) Konstant. Семейство Лофозиевые — Lophoziaceae (VU)В России известен из Архангельской области и Республики Коми, отмечен на о-ве Элсмир в Канадской Арктике, Арктической Аляске и в Северной Гренландии.Экология и биология. Для вида характерно произрастание на непересыхающих обогащенных кальцием глинистых субстратах и сырых известняках. На Камчатке собран на влажных покрытых мхами скалах и курумниках .Лимитирующие факторы. Эдафические требования вида и климатические условия.eСостояние и меры охраны. Выявленные местонахождения находятся на территории Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяций |

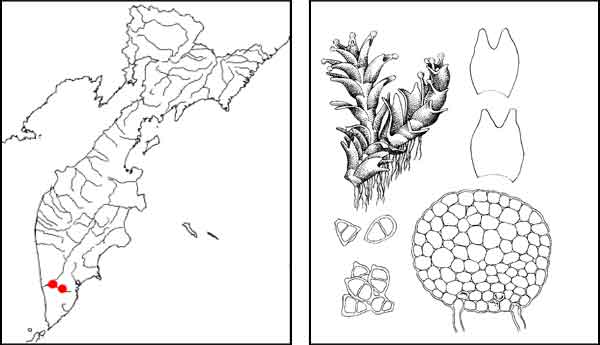

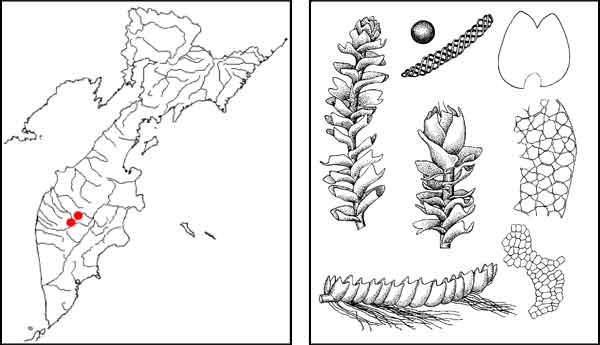

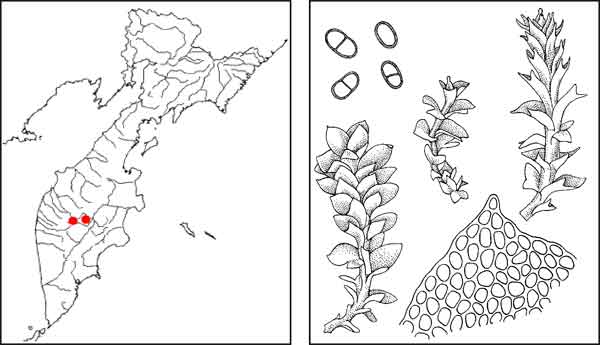

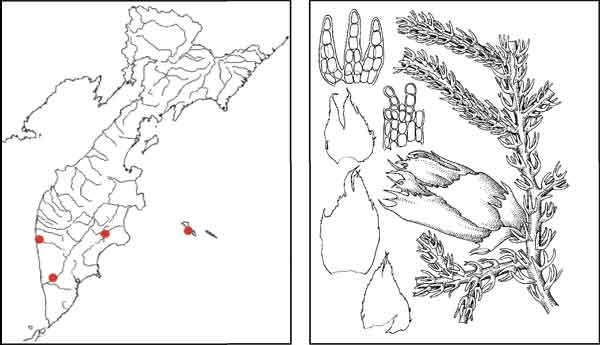

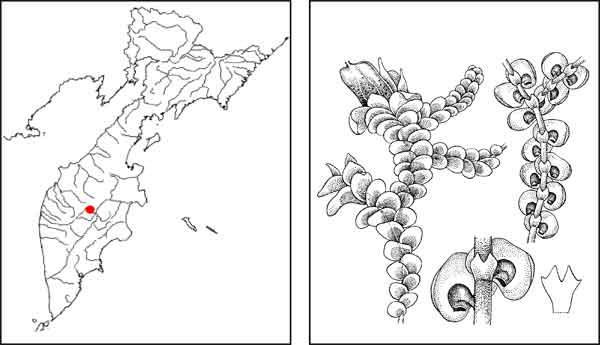

Лофозия восходящая Lophozia ascendens (Warnst.) R. M. Schust.Семейство Лофозиевые — Lophoziaceae (VU)Находится на северной границе распространения в азиатской части России. В Камчатской области выявлен в березняках бассейнов рек Банная и Начилова. В азиатской России также приводится с Сахалина, Южного Прибайкалья, Тувы. Алтая, указывался с европейской части России. Основной ареал охватывает таежную зону Голарктики, где вид редок и встречается преимущественно в местах распространения старовозрастных, хвойных лесов, с высоким и постоянным уровнем атмосферной влажности. Экология и биология. Приурочен к местообитаниям постоянно влажной гнилой древесины. Растет в чистых дерновинках, реже — в примеси к другим мохообразным. Постоянно развивает выводковые почки. Однажды отмечен с периантиями.Лимитирующие факторы. Вырубка и осушение лесов.Состояние и меры охраны. C охраняемых территорий неизвестен. Необходим контроль за состоянием популяций |

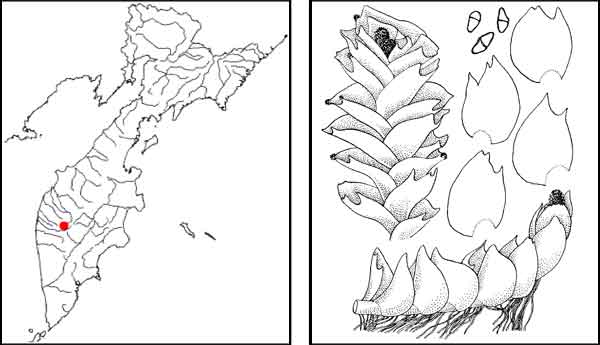

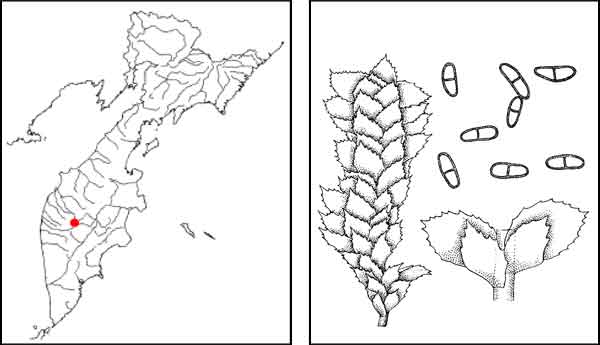

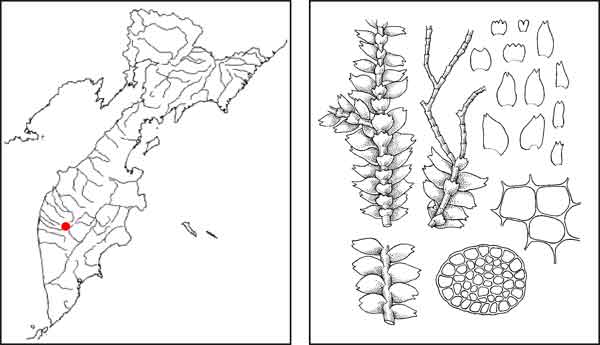

Тритомария вырезанная Tritomaria exsecta (Schmidel) LoeskeСемейство Лофозиевые — Lophoziaceae (VUНа Камчатке известен из верховьев р. Ича, встречается в основном в умеренных и южных широтах Центральной России, на Южном Урале, Кавказе, в Западной, Южной и Восточной Сибири, а также на юге Дальнего Востока, в Северной Америке, Китае, Корее, Японии, Индонезии.Экология и биология. Ацидофильный мезофит, произрастающий на гниющей древесине, скалах, покрытых гумусом, влажной песчаной и торфянистой почве. На Камчатке собран на камнях в березняке злаковом, на склоне северной экспозиции, где произрастал вместе со Scapania plicata (Lindb.) Potemkin, Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch, Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. Собран с выводковыми почками.Лимитирующие факторы. Климатические условия. На Камчатке находится близ северной границы распространения.Состояние и меры охраны. С охраняемых территорий неизвестен. Необходим контроль за состоянием популяции) |

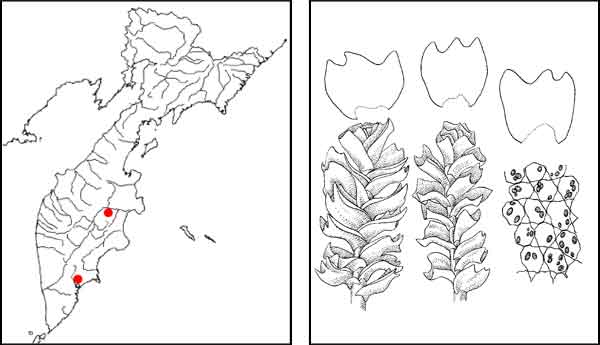

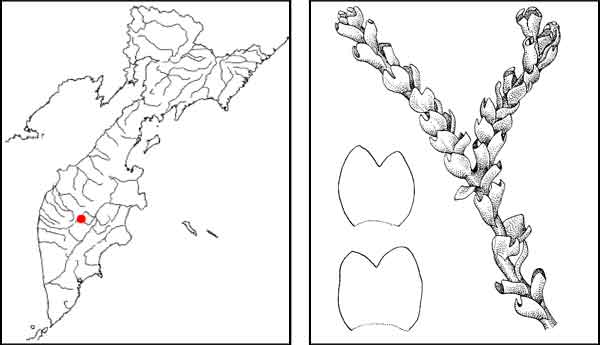

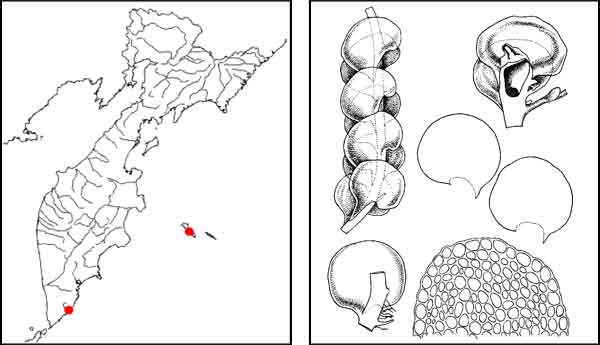

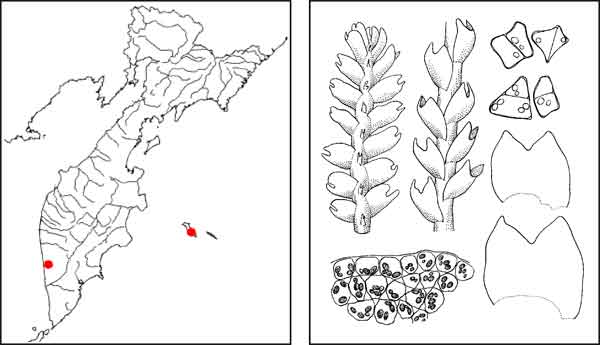

Тритомария глянцеватая Tritomaria polita (Nees) Schiffn.Семейство Лофозиевые — Lophoziaceae (VU)Находится на южном пределе распространения. В России известен с Чукотского п-ова, из Южной и Западной Сибири, с Полярного и Северного Урала, а также из Карелии и Мурманской области.Экология и биология. На Камчатке приурочен к замоховелым берегам вялотекущих ручьев и боковым стенкам осоково-моховых кочек в грядово-мочажинном комплексе в тундровом поясе. В чистых дерновинках или в смеси с видами Scapania. Найден только в стерильном состоянии, без выводковых почек.Лимитирующие факторы. Неясны.Состояние и меры охраны. Известные местонахождения располагаются на территориях Ключевского и Налычевского природных парков. Необходим контроль за состоянием популяций. |

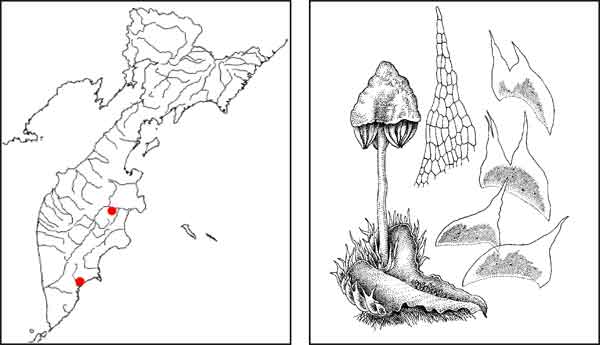

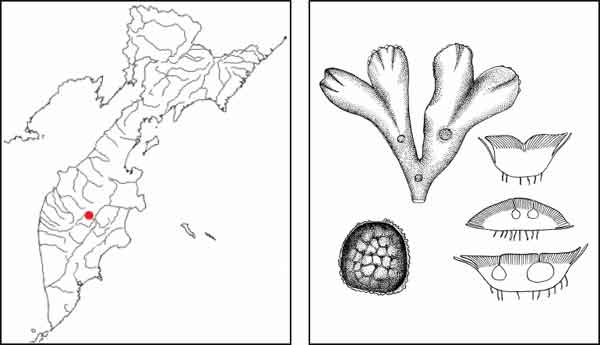

Анастрофиллюм пололистный Anastrophyllum cavifolium Семейство Лофозиевые — Lophoziaceae(H. Buch et S. W. Arnell) Lammes (VU)eeРаспространение. На Камчатке вид известен только из окрестностей с. Эссо . В России приводится для Мурманской области, Полярного и Северного Урала, Ямала, Таймырa, Арктической и Восточной Якутии и Чукотского п-ова. Кроме того, указывается из северных районов Фенноскандии и из Гренландии.Экология и биология. На Камчатке произрастает по краям влажных пятен мелкозема криогенного происхождения в лишайниково-кустарничковой тундре на плоской вершине небольшого водораздельного хребта. Известен только в стерильном состоянии. Выводковые почки у растений с Камчатки не выявлены.Лимитирующие факторы. Изолированная популяция на южной границе ареала.Состояние и меры охраны. Подлежит охране в Быстринском природном парке |

Анастрофиллюм сфенолобоидный Anastrophyllum sphenoloboidesR. M. Schust.Семейство Лофозиевые — Lophoziaceae (VU)Bыявлен из Центральной Камчатки (окрестности с. Эссо), где находится на южной границе распространения. В Азиатской России известен с Чукотки, из низовьев Колымы и зал. Корфа, а также из Якутии (бассейн р. Бытантай) и с Таймыра. В европейской части приводился для западной части Кольского п-ова, республики Коми) и севера Карелии). Ареал за пределами России охватывает Гренландию и западную часть Северной Америки (Алеутские о-ва, Северо-Западная Канада). Везде известен из единичных нахождений. Арктический циркумполярный вид с разорванным ареалом, приуроченный к умеренно увлажняемым сообществам тундровой зоны.Экология и биология. Собран на замоховелых берегах истока пересыхающего ручейка, вмсте с Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. и Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. На Камчатке известен без спорофитов и выводковых. Лимитирующие факторы. Подавленность генеративного размножения, перевыпас оленей.Состояние и меры охраны. Единственное известное на Камчатке нахождение лежит в пределах Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяции. |

Лейоколея бэнтриенская Leiocolea bantriensis (Hook.) Jorg.Семейство Юнгерманниевые — Jungermanniaceae (VU)B горячих источниках. отмечен в Восточной и Южной Сибири, на Чукотке, Таймыре, Урале, в республиках Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областях). Bид имеет циркумполярное распространение преимущественно в субарктических и горных районах Голарктики.Экология и биология. Произрастает на низинных болотцах обычно ключевого увлажнения известковистыми водами, на сырых скалах и камнях, почти исключительно на породах, содержащих известь. На Камчатке собран на травертиновых обнажениях в окрестностях термальных урочищ. Выявлен в стерильном состоянии.Лимитирующие факторы. Специфика эдафических требований вида.Состояние и меры охраны. Местонахождение на Оксинских горячих источниках располагается на территории Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяции |

Лейоколея Руте Leiocolea rutheana (Limpr.) Mull. Frib. Сем. Юнгерманниевые Jungermanniaceae(VU).Выявлен на горе близ р. Анаун, отмечен в Берингийской, Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской Арктике; в республиках Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областях, два местонахождения в южной тайге Западной Сибири. Вид имеет циркумполярное распространение в арктических, субарктических и горных районах Голарктики.Экология и биология.Xарактерно произрастание на низинных и ключевых болотах в районах распространения известковых пород. На Камчатке собран вместе с кальцефильным мхом Distichum capillaceum (Hedw.) B. S. G., с периантиями.Лимитирующие факторы. Специфика эдафических требований вида.Состояние и меры охраны. Подлежит охране в Быстринском природном парке. Необходим контроль за состоянием популяций. |

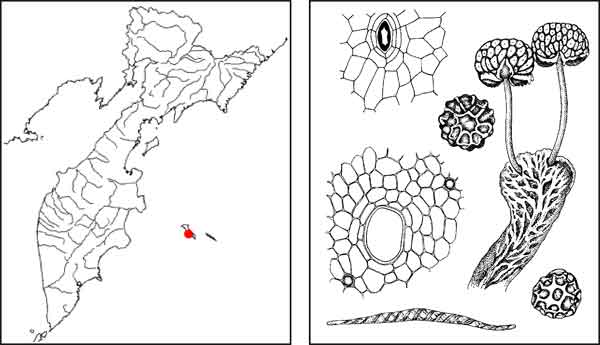

Нардия односпиральная Nardia unispiralis AmakawaСем. Юнгерманниевые Jungermanniaceae (VU)В России известен только из Камчатской области, где собран на перевале Окура и на Дачных горячих источниках. Находится на северной границе распространения. Остальная часть ареала ограничена Японией (о-ва Хонсю и Хоккайдо).Экология и биология. Ацидофильный вид, произрастающий на мелкоземе и гумусе поверх скал. На Камчатке собран на берегах ручьев и мелкоземе каменистой россыпи. Выявлен только в стерильном состоянии.Лимитирующие факторы. Климатические условия.Состояние и меры охраны. Местонахождение на перевале Окура расположена на территории Быстринского природного парка, в районе Дачных горячих источников — подвержено сильному антропогенному прессингу. Необходим контроль за состоянием популяций и организация памятника природы "Дачные ключи". |

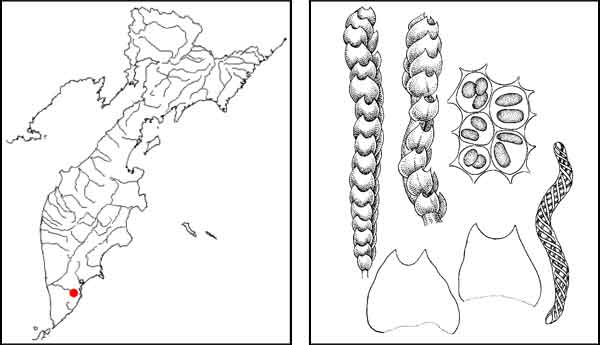

Нардия сжатая Nardia compressa (Hook.) Gray Сем. Юнгерманниевые Jungermanniaceae (EN)В России известен только из Южной Камчатки и с о-ва Беринга. Ареал охватывает Китай, запад Северной Америки, Европу, Исландию, Южную Гренландию, Корсику, Турцию, Кавказ, где вид встречается как в горных, так и равнинных местах с океаническим климатом.Экология и биология. Ацидофильный вид, произрастающий на сырых скалах, в потоках и на торфяных болотах, нередко образуя обширные сплошные покрытия. На о-ве Беринга собран между кочками и на торфе в злаково-кустарничковом сфагново-моховом болоте около бухты Гладковской (6), где выявлен в стерильном состоянии.Лимитирующие факторы. Неясны.Состояние и меры охраны. Местонахождение на о-ве Беринга расположено на территории Командорского государственного природного биосферного заповедника. Необходим контроль за состоянием популяции |

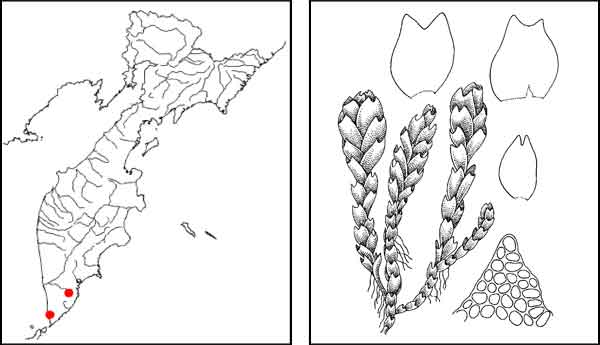

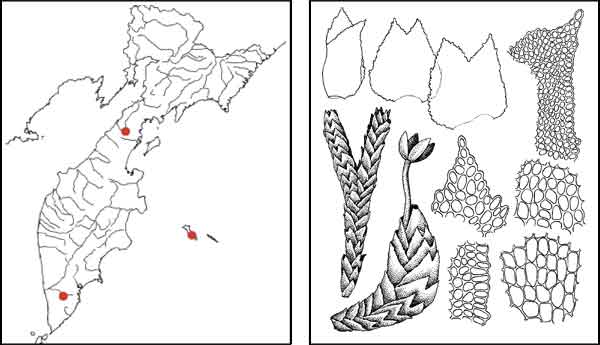

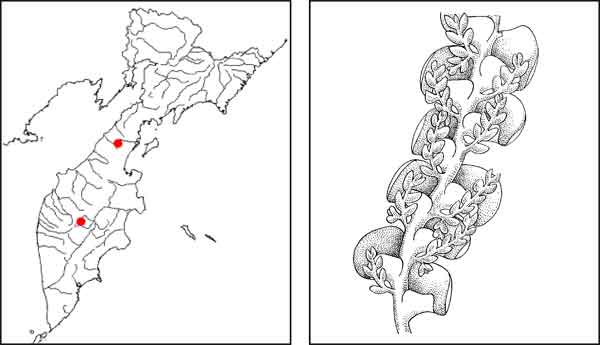

Криптоколеопсис черепитчатый Cryptocoleopsis imbricata AmakawaСем. Юнгерманниевые Jungermanniaceae EN.Вид известен из Центральной и Южной Камчатки. Встречается на северной границе ареала. Основная область распространения — горные районы Японии.Экология и биология. Приурочен к скальным расщелинам в субальпийском и альпийском поясах. Растет в чистых дерновинках или с примесью Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. В окрестностях с. Эссо обнаружены женские и мужские растения.Лимитирующие факторы. Стенотопность, подавленность полового размножения.Состояние и меры охраны. Подлежит охране в Быстринском природном парке. Вид встречается в незначительных количествах, возможно, его ареал сокращается. Необходим контроль за состоянием популяций |

Юнгерманния буреющая овальнолистная Jungermannia infusca (Mitt.) Steph. var. ovalifolia (Amakawa) AmakawaСемейство Юнгерманниевые — Jungermanniaceae EN.Выявлен на Южной Камчатке склоне Кошелевского вулкана, в низовьях Четвертой р. Самое северное местонахождение в мире. Кроме того, в России известен из Приморского края. Основной ареал — в Японии, где этот вид распространен от о-ва Хоккайдо до о-ва Кюсю.Экология и биология. В Японии встречается на почве в зоне широколиственных лесов. На Камчатке собран на почве в расщелине скал на вершине, где выявлен с единичными периантиями.Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия.Cостояние и меры охраны. Известен только из Южно-Камчатского федерального заказника. Необходим контроль за состоянием популяции |

Юнгерманния полярная Jungermannia polaris Lindb. Сем. Юнгерманниевые Jungermanniaceae(VU)Выявлен в окрестностях с. Эссо. Самое южное местонахождение в Азии. Ближайшие местонахождения на Корякском нагорье. В целом распространение ограничено Арктикой и субарктическими районами, с отдельными изолированными местонахождениями в субальпийском и альпийском поясах более южных районов (Шотландия, Франция, Швейцария, Северная Италия, Перинеи, Британская Колумбия).Экология и биология. Кальцефильный или нейтрофильный вид, произрастающий на кальцийсодержащей или относительно богатой почве в тундровых сообществах. На Камчатке собран на берегу пересыхающего ручья, на камнях с Jungermannia hyalina Lyell и Scapania undulata (L.) Dumort.Лимитирующие факторы. Кислотность почв, климатические условия.Состояние и меры охраны. Собран на территории Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяции |

Марсупелла альпийская Marsupella alpina (Gottsche ex Husn.) BernetСем. Гимномитриевые Gymnomitriaceae VUНа Камчатке известен из окрестностей с. Эссо и с перевала Окура. В России выявлен в Южном Прибайкалье и на Кузнецком Алатау. За пределами России вид известен из Европы, Китая, Японии и с Аляски.Экология и биология. На Камчатке собран на мелкоземе в расщелине курума и вдоль русла временного водотока в каменистой лишайниковой тундре (6). Встречен только в стерильном состоянии.Лимитирующие факторы. Неясны.Состояние и меры охраны. Известные местонахождения располагаются на территории Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяций |

Марсупелла густая Marsupella condensata (Angstr. ex C. Hartm.) Kaal Сем. Гимномитриевые Gymnomitriaceae VU На Камчатке вид известен только из окрестностей Дачных термальных источников на вулкане Мутновский Для России приводился с Восточной Чукотки, о-ва Врангеля, Полярного и Северного Урала, Мурманской области и Карелии. За пределами России известен из Китая, с Кавказа, со Шпицбергена, Исландии, о-ва Ян-Майен, Гренландии, запада Северной Америки.Экология и биология. Обычно встречается на влажных до сырых торфянистых, песчаных или мелкоземистых кислых почвах, подверженных морозобойному пучению на каменистых горных склонах и вершинах, в понижениях на открытых солифлюкционных террасах, около потоков в местах с поздно стаивающим снегом (6). На Камчатке собран в стерильном состоянии, на зарастающем оползневом пятне в ивковой тундре.Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида. Вид редок на всем протяжении ареала.Состояние и меры охраны. Принятых мер охраны нет. Необходим контроль за состоянием популяции и организация памятника природы "Дачные ключи". |

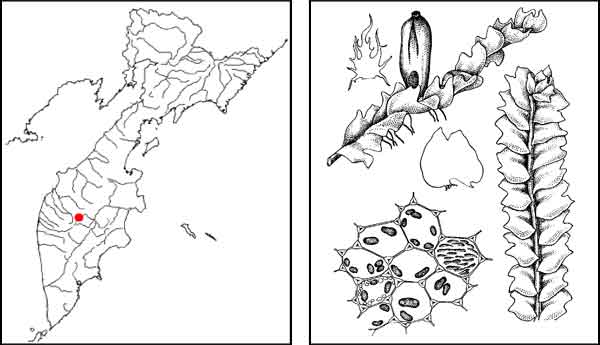

Марсупелла обгорелая Marsupella adusta (Nees emend. Limpr.) Spruce Сем. Гимномитриевые Gymnomitriaceae VUНа Камчатке встречается на юге и юго-востоке полуострова: в районе Нижнекошелевских гидротермальных источников и в окрестностях Дачных гидротермальных источников. Кроме Камчатки вид приводился в России только из Прибайкалья. Известен из Европы, с Азорских о вов и из Японии.Экология и биология. Встречается на кислых и слабо обогащенных основаниями горных породах. На Камчатке собран на камнях и почве у воды по берегу ручья и на обнаженном мелкоземе в горной осоково-ивковой тундре небольшим сплошным покрытием с Polytrichum piliferum Hedw. В обоих местонахождениях выявлен со спороношением.Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида. Редок на всем протяжении ареала.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Южно-Камчатского федерального заказника. Необходим контроль за состоянием популяций и организация памятника природы "Дачные ключи". |

Марсупелла Функа Marsupella funkii (F. Weber et D. Mohr) Dumort.Сем. Гимномитриевые Gymnomitriaceae (VU)На Камчатке вид собран в районе Нижнекошелевских гидротермальных источников и на перевале Окура, в Сре динном хр.. В России известен только из Южного Прибайкалья и с Северного Кавказа. За пределами России встречается в Турции, на о-ве Корсика, в Исландии, Макронезии, на Фарерских о-вах и в восточной части Северной Америки. Экология и биология. Растет на грунтовых дорогах и тропах, на земляных отвалах и отвалах приисков, пустошах, на мелкоземе поверх скал и валунов, редко — на почти обнаженных скалах. На Камчатке собран в небольшом количестве на камнях и почве у воды по берегу ручья и на затененных скалах по берегу р. Окура.Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида. Вид редок на всем протяжении ареала.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Южно-Камчатского федерального заказника и Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяций |

Гимномитрион тихоокеанский Gymnomitrion pacificum Grolle Сем. Гимномитриевые Gymnomitriaceae (EN)eeРаспространение. На Камчатке вид обнаружен на северной оконечности Срединного хр. и на Южной Камчатке (Плоский хр.), собран на о-ве Беринга. В России известен также с Чукотки. В мире приводится из Японии и западной части Северной Америки.Экология и биология. Приурочен к каменистым тундрам и россыпям, где растет на сухих, хорошо освещенных горизонтальных поверхностях валунов или мелких камешков. Обычно в чистых дернинках, реже — в смеси с ксерофитными печеночниками и мхами (в том числе с Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda. Часто обнаруживаются женские и мужские растения.Лимитирующие факторы. Неясны, возможно, перевыпас оленей. Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Командорского государственного природного биосферного заповедника; на севере полуострова — в Паланском комплексном заказнике |

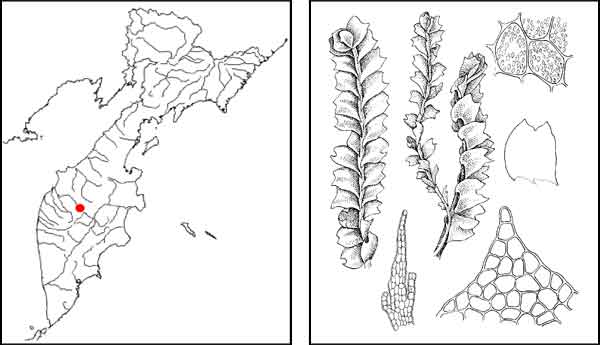

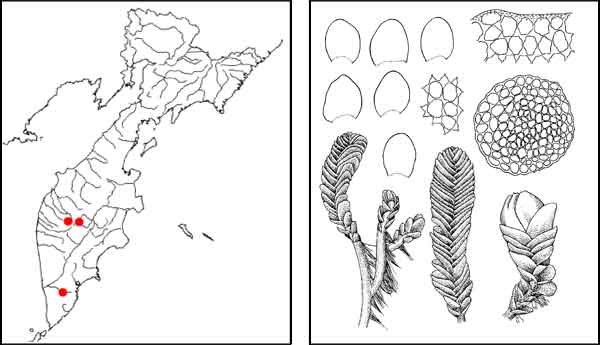

Скапания сизоголовая Scapania glaucocephala (Taylor) AustinСем. Скапаниевые Scapaniaceae (EN) На Камчатке известен с перевала Окура и из окрестностей горы Лохматая (район слияния рек Быстрой и Камчатки). В России встречен на хр. Хамар-Дабан и Юдомо-Майском нагорье. Редкий вид с рассеянным распространением в тайге и северной части зоны широколиственных лесов Европы и Северной Америки.Экология и биология. Встречается преимущественно на сырой гнилой древесине ели и пихты в сырых, тенистых хвойных лесах и на болотах, на высотах 0–2000 м над ур. м. На Камчатке обнаружен на гниющей древесине тополя в приручейных тополевниках кустарниковых и злаковых, с выводковыми почками.Лимитирующие факторы. Неблагоприятные для вида климатические условия.Состояние и меры охраны. Местонахождение на перевале Окура расположено на территории Быстринского природного парка, другое (близ горы Лохматая) — на территории активно вырубающегося массива лиственничных лесов и может быть уничтожено в результате строительства лесовозных дорог. |

Скапания теневая Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.Сем. Скапаниевые Scapaniaceae (VU)eeРаспространение. Собран на перевале Окура (Центральная Камчатка). В России распространен в основном на севере европейской части; в Сибири отмечен только в Республике Тува. Вид известен в Северной Америке и в Западной Европе — от Скандинавии на севере до Испании, Турции и Кавказа на юге. Указывается для Азорских о-вов.Экология и биология. Растет на гниющей древесине, на влажной, слабо задернованной почве, на скалах и влажных камнях. На Камчатке собран в мохово-кустарничковой тундре с курумами и зарослями Pinus pumila, на замоховелых берегах ручейка, с периантиями и зрелыми спорофитами.Лимитирующие факторы. Неясны.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяций |

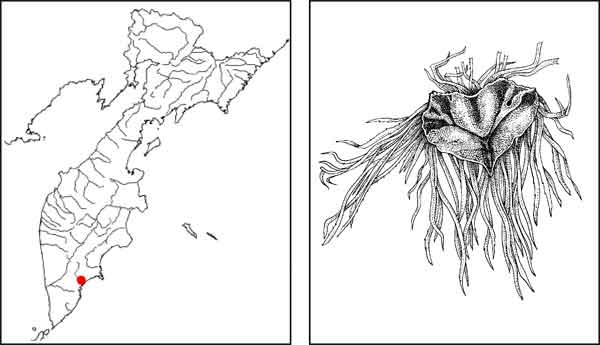

Скапания черепитчатая Scapania imbricata M. A. HoweСем. Скапаниевые Scapaniaceae (VU)известен только с о-ва Беринга. Основной ареал лежит в приокеанических районах восточной части Северной Америки.Экология и биология. Отмечен на о-ве Беринга на почве в ксеро- и ксеромезофитных тундровых сообществах и в верховых болотах на кочках на отмершем сфагнуме. В остальной части ареала — в тенистых влажных нишах в расщелинах скал и валунов кислых пород, на скалах и продуктах их выветривания, в нивальных тундрах, горных болотах, на высотах от 200 до 750 м. Размножение спорами и выводковыми почками неизвестно.Лимитирующие факторы. Особенности репродуктивной биологии вида.Состояние и меры охраны. Нахождение на о-ве Беринга принадлежит к территории Командорского государственного природного биосферного заповедника. Необходим контроль за состоянием популяции |

Курция МакиноKurzia makinoana (Steph.) GrolleСем. Лепидозиевые Lepidoziaceae (VU)На Камчатке собран в бассейне р. Лиственничная, из междуречья Быстрой — Большой и Начилова, на болотах Западно-Камчатской низменности, с о-ва Беринга, отмечен на о-ве Итуруп, в Японии, на Тайване и в Гималаях. Вид известен под названием Kurzia sylvatica (A. Evans) Grolle из приатлантических районов Европы и Северной Америки.Экология и биология. На Камчатке приурочен к моховым дернинам по берегам речек и сфагново-печеночниковым тундрам. Произрастает в чистых дерновинках или в смеси с другими печеночниками. Несмотря на встречаемость фертильных растений, спороношение на Камчатке не зарегистрировано.Лимитирующие факторы. Экстремальные для вида климатические условия.eeСостояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Кроноцкого и Командорского государственных природных биосферных заповедников |

Баццания двузубчатая Bazzania bidentula (Steph.) Steph.Сем. Лепидозиевые Lepidoziaceae (VU)известен только из Центральной Камчатки, в верхнем течении р. Ича, в районе разработки Шанучского медно-никелевого месторождения. В России приводится из Южной Сибири и Приморского края. За пределами России встречается в Корее, Японии, Китае (провинции Юннань и Шэньси) и на Тайване.Экология и биология. На Камчатке встречен на затененных скалах в березняке злаковом в субальпийском поясе. Произрастает в чистых дерновинках. Найден в стерильном состоянии.Лимитирующие факторы. Экстремальные для вида климатические условия существования.Cостояние и меры охраны. C охраняемых территорий неизвестен. Необходим контроль за состоянием популяций |

Кладоподиелла Фрэнсиса Cladopodiella francisci (Hook.) H. Buch ex Jorg.Сем. Цефалозиевые Cephaloziaceae (VU)На Камчатке вид известен с Западно-Камчатской низменности, на о-ве Беринга, в Японии. В России известен из Западной Сибири, с Полярного Урала из Мурманской области и Карелии. Вид приводился из Средней и Атлантической Европы и с Мадейры, Азорских о-вов, Исландии, Ян-Майена, Шпицбергена, востока Северной Америки.Экология и биология.Произрастает на влажных песчаных и торфянисто-песчаных, слабо задернованных почвах: по краям канав и троп, в мочажинах болот с близким минеральным грунтом, редко — у оснований склонов с поздно стаивающим снегом. На Камчатке собран между кочками в кочкарной кустарничковой тундре и на мелкоземе вдоль троп и на торфянистых берегах луж. Без спороношения и выводковых почек.Лимитирующие факторы. Неясны. По-видимому, особенности биологии вида. Достаточно редок на всем протяжении ареала.Состояние и меры охраны. Hа о-ве Беринга принадлежит к территории Командорского государственного природного биосферного заповедника. Необходим контроль за состоянием популяций. |

Скофильдия горная Schofieldia monticola GodfreyСем. Цефалозиевые Cephaloziaceae (EN)На Камчатке выявлен в верховьях р. Палана (район Паланских горячих ключей). Единственное местонахождение в Евразии. Основной ареал вида охватывает западное побережье Северной Америки.Экология и биология.По берегам ручейков, берущих начало от снежников, в альпийском поясе. Растет в дерновинках с криофильными или эвритопными печеночниками. Найден в стерильном состоянии, без выводковых почек.Лимитирующие факторы.Подавление репродукции в изолированной популяции на границе ареала.Состояние и меры охраны. Известен на территории Паланского комплексного заказника. Необходим контроль за состоянием популяции. |

Фрулляния расширенная Frullania dilatata (L.) Dumort.Сем. Юбулевые Jubulaceae (VU)В Камчатской области известен только из Центральной Камчатки, в районе Быстринской ГЭС. В России приводился из более южных районов Дальнего Востока, Южной Сибири, с Южного и Север ного Урала, Калининской и Ленинградской областей и Карелии. За пределами России ареал охватывает Европу, о-ва Средиземноморья, Микронезию, Исландию, Юго-Западную Азию и Китай.Экология и биология.На Камчатке приурочен к затененным скальным расщелинам в лиственничнике. Произрастает в чистых дерновинках. Найден в стерильном состоянии, без выводковых почек.Лимитирующие факторы. Экстремальные для вида климатические условия существования.Состояние и меры охраны. Известное местонахождение располагается у границ Быстринского природного парка. Участок, где обнаружен вид, испытывает постоянный и значительный антропогенный прессинг в связи с эксплуатацией Быстринской ГЭС. Необходим контроль за состоянием популяции |

Радуля прорастающая Radula prolifera ArnellСем. Радулевые Radulaceae (VU) Местонахождения на Камчатке самые южные в мире (окрестности с. Эссо). Основной ареал вида охватывает тундры и тундровые редколесья по всей арктической области Азии и Северной Америки.Экология и биология.Произрастает по краям пятен мелкозема криогенного происхождения в мохово-кустарничковых влажных тундрах или в расщелинах камней. Обнаруживается всегда в смеси с криофильными или эвритопными печеночниками (в том числе с редким Anastrophyllum cavifolium). В образце из окрестностей с. Эссо обнаружены периантии.Лимитирующие факторы. Подавленность полового размножения.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Паланского заказника и Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяции. |

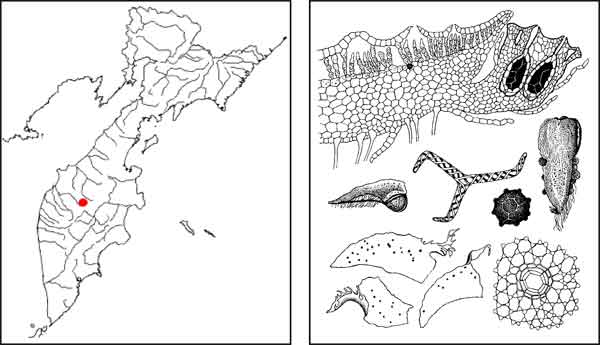

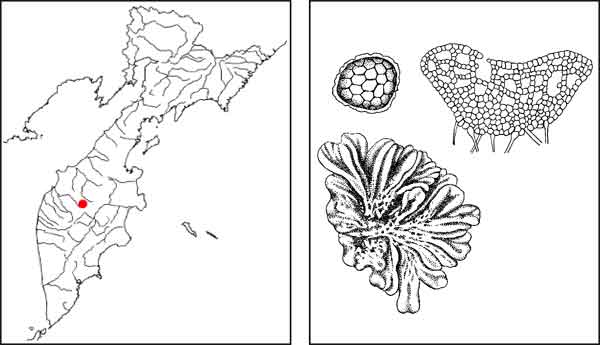

Таргиония подлистная Targionia hypophylla L.Сем. Таргиониевые Targioniaceae (VU) На Камчатке вид известен только в бассейне р. Анавгай, у Оксинских горячих источников. В России приводился с юга Дальнего Востока и из Южной Сибири; широко распространен в умеренных и субтропических широтах северного и южного полушария.eЭкология и биология.На Камчатке приурочен к начинающим осыпаться травертиновым обнажениям в окрестностях термальных урочищ. Произрастает в чистых дерновинках. Отмечен со спорофитами.Лимитирующие факторы. Редкость и территориальная разобщенность местообитаний. Экстремальные для вида климатические условия существования.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Быстринского природного парка. Необходим контроль за состоянием популяции |

Пельтолепис четырехраздельный Peltolepis quadrata (Saut.) Mull. Frib.Сем. Клевеевые Cleveaceae VUНа Камчатке вид известен в районе Пиначевского перевала и на северном макросклоне Ушковского вулкана, а также с о-ва Беринга. В России найден в Карелии, Мурманской области, архипелаге Новая Земля, низовьях Енисея, на п-ове Таймыр. Общее распространение — горные районы Фенноскандии, Японии, Северной Америки, тундры высокой Арктики. Экология и биология.На Камчатке встречается по каменистым берегам вялотекущих ручейков и на скалах в каньонах с молодыми ледничками в тундровом поясе. Произрастает в чистых дерновинках или в смеси с видами родов Scapania, Solenostoma и Anthelia. На Пиначевском перевале обнаружен со спорофитами.Лимитирующие факторы. Подавленность генеративного размножения.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Налычевского и Ключевского природных парков и Командорского государственного природного биосферного заповедника. Необходим контроль за состоянием популяций |

Астерелла мешковидная Asterella saccata (Wahlenb.) A. EvansСем. Эйтониевые Aytoniaceae (VU)На Камчатке вид известен с вулкана Ушковский и приводится, по сборам H. Tilesius, возможно, из предгорий Авачинского вулкана. В Азиатской России широко распространен, отмечен для Волжско-Камского р-на. Встречается в Гренландии, Средней Европе, Средиземноморье и западной части Северной Америки.Экология и биология.На Камчатке приурочен к влажным свежим моренам и отложениям пеплов в районах активного вулканизма и современной ледниковой деятельности. Растет в рыхлых чистых дерновинках или вместе с Preissia quadrata (Scop.) Nees. В окрестностях Ушковского вулкана собран со спорогонами.Лимитирующие факторы. Нестабильные условия типичных местообитаний.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Ключевского и Налычевского природных парков. Необходим контроль за состоянием популяций |

Манния трехандроцейная Mannia triandra (Scop.) GrolleСем. Эйтониевые Aytoniaceae (VU)Редкий в мире вид с дизъюнктивным ареалом. В Камчатской области известен только c о-ва Беринга, в России приводится из среднего течения р. Индигирка и Чукотского автономного округа. Общее распространение охватывает Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Балканский п-ов, Карпаты, Японию и восток Северной Америки .Экология и биология.На о-ве Беринга обнаружен на влажных камнях в каньонообразной долине, рядом с водопадом в районе бухты Толстый Мыс. Найден только в стерильном состоянии. Лимитирующие факторы. Малочисленные изолированные популяции. Генеративное размножение подавлено.Состояние и меры охраны. Подлежит охране на территории Командорского государственного природного биосферного заповедника. Необходим контроль за состоянием популяции |

Риччиокарпос плавающий Ricciocarpos natans (L.) Corda Сем. Риччиевые Ricciaceae Плавающие формы встречаются в нейтральных до сильно обогащенных основаниями стоячих или медленно текущих водах зарастающих водоемов. Наземные формы произрастают в условиях переменного освещения на сырых до влажных, обогащенных известью илах, насыщенных перегноем грязях и листовом опаде. Гидрофит, устойчивый к водному загрязнению. Для прорастания спор, а также развития наземных форм необходимы периодически пересыхающие водоемы. Споры освобождаются путем расщепления слоевища на сегменты, что одновременно является и способом вегетативного размножения. В России спороношение отмечено только у растений из Приморского края.Лимитирующие факторы. Кислотность вод и неблагоприятный для спороношения гидрологический режим.Состояние и меры охраны. Не выявлялся на Камчатке после 1927 г. , возможно, в связи с отсутствием специальных исследований печеночников региона до последних лет (EN) |

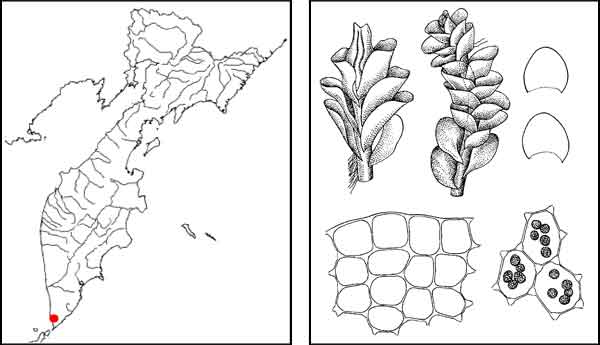

Риччия пластинчатаяRiccia lamellosa Raddi Сем. Риччиевые Ricciaceae (EN)На Камчатке вид известен из окрестностей с. Эссо. В России встречается в Волгоградской области За пределами России ареал охватывает Средиземноморскую Европу, Северную и Центральную Африку, западное побережье Малой Азии, южные районы Северной Америки, а также умеренные и теплые, неотропические районы Южной Америки. В азиатском секторе выявлен в Средней Азии и Китае.Экология и биология. Вид найден на открытых скальных уступах в скальных трещинах, заполненных мелкоземом. Выявлен в стерильном состоянии.Лимитирующие факторы. Экстремальные для вида условия существования. Состояние и меры охраны. Нахождение вида на Камчатке располагается на территории Быстринского природного парка, однако находится вблизи оживленной трассы Эссо — Мильково и испытывает значительную рекреационную нагрузку (стоянка для отдыха).Необходим контроль за состоянием популяции. |

Риччия ХюбенераRiccia huebeneriana Lindenb.Сем. Риччиевые Ricciaceae (VU)На Камчатке найден в Верхне-Киреунских термальных источникax в бассейне р. Еловка. В России встречается в азиатской части в Томской области и в Южном Приморье. За пределами России вид известен с юга Фенноскандии, из Средней, Атлантической и Восточной Европы, Средиземноморья и с востока Северной Америки.Экология и биология. Вид найден на почве по берегу термального ручья и на нанесенной на камень почве у горячего ручья. Со спороношением.Лимитирующие факторы. На Камчатке известен только в пределах термальных местообитаний.Состояние и меры охраны. Местообитание испытывает существенную рекреационную нагрузку. Необходим контроль за состоянием популяции, организация заказника "Река Еловка", с включением в его границы Верхне-Киреунских горячих источников |

C http://www.kamchatsky-krai.ru/

Список видов растений,

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде

на территории Камчатки, с указанием их статуса

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Сем. Кочедыжниковые — Athyriaceae

1. Голокучник иезский Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. (DD)

2. Кочедыжник округлосорусовый Athyrium cyclosorum (Rupr.) Maxon (DD)

Сем. Вудсиевые — Woodsiaceae

3. Вудсия гладковатая Woodsia glabella R. Br. (LR)

МОХООБРАЗНЫЕ

I. Печеночники

Сем. Метцгериевые — Metzgeriaceae

1. Апометцгерия пушистая Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. (DD)

Сем. Лофозиевые — Lophoziaceae

2. Барбилофозия краснеющая Barbilophozia rubescens (R.M. Schust. et Damsh.)

оооKartt. et L. Soderstr. (DD)

3. Схистохилопсис крупноклеточный Schistochilopsis grandiretis (Lindb. ex

Kaal.) Konstantinova (LR)

4. Схистохилопсис тупой Schistochilopsis obtusа (Lindb.) Potemkin (LR)

5. Лофозия разорванная Lophozia lacerata N. Kitag. (DD)

6. Лофозия разнообразная Lophozia heteromorpha R. M. Schust. et Damsh. (DD)

7. Лофозия почкующаяся Lophozia propagulifera (Gottsche) Steph. (LR)

8. Лофозия Шустера Lophozia schusteriana Schljakov (LR)

Сем. Юнгерманниевые — Jungermanniaceae

9. Нардия ассамская Nardia assamica (Mitt.) Amakawa (LR)

10. Юнгерманния стройная Jungermannia gracillima Sm. (DD)

11. Юнгерманния северная Jungermannia borealis Damsh. et Vana (LR)

12. Юнгерманния Эванса Jungermannia evansii Vana (LR)

Сем. Скапаниевые — Scapaniaceae

13. Скапания крайнесеверная Scapania hyperborea Jorg. (LR)

14. Скапания язычковидная Scapania lingulata H. Buch (LR)

15. Скапания обратносердцевидная Scapania obcordata (Berggr.) S. W. Arnell

(LR)

16. Скапания темная Scapania obscura (Arnell et C. E. O. Jensen) Schiffn. (LR)

Сем. Лепидозиевые — Lepidoziaceae

17. Баццания трехгородчатая Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. (LR)

Сем. Калипогейевые — Calypogeiaceae

18. Калипогейя Нееса Calypogeia neesiana (C. Massal. et Carestia) Mull. Frib. (DD)

Сем. Цефалозиевые — Cephaloziaceae

19. Гигробиелла рыхлооблиственная Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spruce (LR)

20. Цефалозия Лойтлесбергера Cephalozia loitlesbergeri Schiffn. (DD)

21. Цефалозия неопределенная Cephalozia ambigua C. Massal. (LR)

22. Цефалозия сходящаяся Сеphalozia connivens (Dicks.) Lindb. (LR)

23. Цефалозия отарская Cephalozia otaruensis Steph. (DD)

Листостебельные мхи

Сем. Сплахновые — Splachnaceae

1. Сплахнум желтый Splachnum luteum Hedw. (DD)

2. Сплахнум красный Splachnum rubrum Hedw. (DD)

3. Тетраплодон урновидный Tetraplodon urceolatus (Hedw.) B.S.G. (LR)

Сем. Буксбамиевые — Buxbaumiaceae

4. Буксбаумия безлистная Buxbaumia aphylla Hedw. (LR)

Сем. Энкалиптовые — Encalyptaceae

5. Энкалипта бахромчатая Encalypta ciliata Hedw. (LR)

Сем. Поттиевые — Pottiaceae

6. Барбула полудюймовая Barbula unguiculata Hedw. (LR)

Сем. Гриммиевые — Grimmiaceae

7. Гриммия искривленная Grimmia incurva Schwaegr. (LR)

8. Гриммия Гартмана Grimmia hartmanii Schimp. (LR)

9. Ракомитриум килеватый Racomitrium carinatum Cardot (LR)

10. Ракомитриум тупой Racomitrium muticum (Kindb.) Frisvoll (LR)

11. Схистидиум приморский Schistidium maritimum (Turner) B.S.G. (LR)

12. Схистидиум папиллозный Schistidium papillosum Culm. (LR)

Сем. Дитриховые — Ditrichaceae

13. Дитрихум крошечный Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe (LR)

Сем. Дикрановые — Dicranaceae

14. Дикранелла Шребера Dicranella schreberiana (Hedw.) H. A. Crum et

L. E. Anderson (DD)

15. Дикранум ложный Dicranum spurium Hedw. (LR)

16. Кампилопус Шимпера Campylopus schimperi Milde (LR)

17. Онкофорус кудряволистный Oncophorus crispifolius (Mitt.) Lindb. (LR)

18. Рабдовейзия кудрявая Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. (LR)

Сем. Бриевые — Bryaceae

19. Полия андалузская Pohlia andalusica (Hoehnel) Broth. (LR)

Сем. Климациевые — Climaciaceae

20. Климациум японский Climacium japonicum Lindb. (LR)

Сем. Аномодоновые — Anomodontaceae

21. Аномодон плетевидный Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor (LR)

Сем. Телиевые — Theliaceae

22. Миурелла сибирская Myurella sibirica (Muell. Hal.) Reimers (LR)

23. Миурелла нежноватая Myurella tenerrima (Brid.) Lindb. (LR)

Сем. Мниевые — Mniaceae

24. Мниум Драммонда Plagiomnium drummondii (Bruch et Schimp.) T. J. Kop.

(LR)

25. Трахицистис уссурийский Trachycystis ussuriense (Maack et Regel)

T. J. Kop. (LR)

26. Трахицистис флагеллоносный Trachycystis flagellaris (Sull. et Lesq.) Lindb.

(LR)

27. Цинклидиум стигийский Cinclidium stygium Sw. (LR)

28. Цинклидиум широколистный Cinclidium latifolium Lindb. (LR)

29. Циртомниум кожистолистный Cyrtomnium hymenophyllum (B.S.G.) Holmen

(LR)

Сем. Лескеевые — Leskeaceae

30. Лекереа изменчивая Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. (LR)

31. Псевдолескеа отстоящая Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb. (LR)

Сем. Туидиевые — Thuidiaceae

32. Гетерокладиум диморфный Heterocladium dimorphum (Brid.) B.S.G. (LR)

Сем. Амблистегиевые — Amblystegiaceae

33. Гигроамблистегиум цепкий Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. (LR)

34. Скорпидиум скорпионовидный Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. (LR)

Сем. Брахитециевые — Brachytheciaceae

35. Брахитециум белый Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. (LR)

36. Брахитециум тополевый Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G. (DD)

37. Бриния Хультена Bryhnia hultenii E. B. Bartram (LR)

38. Камптотециум желтеющий Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G. (DD)

39. Миуроклада Максимовича Myuroclada maximoviczii (Borszcz.) Steere et

W. B. Schofield (LR)

Сем. Гипновые — Hypnaceae

40. Изоптеригиопсис альпийский Isopterygiopsis alpicola (Lindb. & Arnell)

Hedenaes (LR)

41. Ктенидиум мягкий Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. (DD)

42. Псевдотаскифиллум изящный Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats.

(LR)

Сем. Гилокомиевые — Hylocomiaceae

43. Лоескеобриум короткоклювый Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M. Fleisch.

in Broth. (DD)

Амфигастрии— брюшные листья у листостебельных печеночников, обычно более мелкие, отличные по форме от боковых листьев и всегда поперечно прикрепленные.

Андроцей— совокупность антеридиев и их покровных структур.

Антеридий— мужской половой орган эллипсоидальной или булавовидной формы на массивной короткой ножке у большинства мхов и округлой формы, как правило, на удлиненной тонкой ножке у печеночников и сфагновых мхов.

Архегониальная подставка — видоизмененная ветвь слоевища маршанциевых печеночников, состоящая из ножки и расположенного на ней ложа различной формы, несущего архегонии и, после их оплодотворения, — спорофиты.

Архегоний— женский половой орган бутылковидной формы, состоящий из расширенного основания, содержащего яйцеклетку, и шейки, содержащей канальцевые клетки.

Ассимиляционная ткань — система простых или разветвленных воздушных камер маршанциевых печеночников, занимающая дорсальную часть слоевища. Воздушные камеры бывают простыми и разветвленными. Простые камеры отделены друг от друга неветвящимися клеточными перегородками и на поперечном срезе выглядят однослойными. От дна простых камер нередко отходят неветвистые или ветвистые клеточные нити, богатые хлоропластами — ассимиляционные нити. Разветвленные воздушные камеры имеют ветвящиеся перегородки и на срезе выглядят многослойными.

Ассимиляционные нити — см. Ассимиляционная ткань

Ассимиляционные пластиночки — продольные, параллельные друг другу, зеленые пластинчатые выросты на пластинке листа.

Брюшные чешуи — чешуи на брюшной поверхности слоевищных печеночников.

Вентральная (брюшная) часть какой-либо структуры печеночников — см. Дорсивентральное строение.

Вентральная сторона листа — брюшная, направленная к стеблю сторона листа у мхов.

Влагалище листа — основание листа, более или менее плотно охватывающее стебель, часто отличающееся от вышерасположенной пластинки листа по окраске и структуре.

Воздушные камеры — см. Ассимиляционная ткань.

Выводковые почки — образования, служащие для вегетативного размножения: у мхов — видоизмененные, сильно укороченные ветви; у юнгерманниевых печеночников — 1–2(3–8)-клеточные специализированные структуры, формирующиеся на верхушках побегов и слоевищ.

Выводковые тела — многоклеточные образования разнообразной формы, служащие для вегетативного размножения у мхов и печеночников.

Гиалодермис— поверхностный слой стебля из тонкостенных расширенных клеток.

Гинецей— совокупность архегониев и их покровных структур.

Дорсальная (спинная) часть какой-либо структуры печеночников — см. Дорсивентральное строение.

Дорсивентральное строение — большинство печеночников характеризуется дорсивентральным строением. У них различают обращенный к субстрату брюшной (вентральный), боковые (латеральные) и спинной (дорсальный) участки побегов

Калиптральный перигиний — мясистое замкнутое трубчатое образование, формирующееся после оплодотворения из тканей брюшка архегония и тканей гаметофита, лежащих под ним. В отличие от обычной калиптры, при основании которой лежат неоплодотворенные архегонии, калиптральный перигиний несет неоплодотворенные архегонии на своей поверхности.

Киль— угловатая и часто утолщенная область перегиба складчато-двухлопастного листа.

Клейстокарпная коробочка — коробочка с неотделяющейся и недифференцированной крышечкой.

Клобуковидный колпачок — колпачок, расщепленный только с одной стороны и косо сидящий на верхушке коробочки.

Колечко— кольцо гигроскопической ткани из одного или нескольких рядов уплощенных клеток по краю урночки (см. также Коробочка).

Колпачок— пленчатое образование, покрывающее сверху молодую коробочку мхов.

Коробочка— основная часть спорогона: у печеночников структурно не дифференцированная, раскрывающаяся обычно четырьмя створками или же, как у некоторых маршанциевых печеночников, посредством отпадения дистальной крышечкоподобной части или ее разрушения, и содержащая споры и, в большинстве случаев, элатеры; у мхов обычно дифференцированная на расположенную в основании шейку, урночку, содержащую споры, крышечку, как правило, закрывающую урночку до созревания спор, колечко и перистом, регулирующие распространение спор.

Крышечка— часть коробочки, закрывающая устье урночки у мхов.

Мамиллы— неутолщенные выступы наружных стенок клеток листа.

Масляные тельца — прижизненные внутриклеточные структуры печеночников, имеющие зернистую или гладкую поверхность и обычно сероватую или коричневатую окраску и обычно быстро разрушающиеся при высыхании растений. Число, размер, форма и структура масляных тел различаются у разных видов печеночников и служат важными таксономическими признаками.

Микронематы — инициальные клетки стебля у мхов, формирующие одиночные ризоиды.

Ножка— обычно тонкая, удлиненная часть спорогона, несущая на верхнем конце коробочку.

Окаймленный лист — лист у мхов, по краю которого проходит бордюр из удлиненных клеток, резко отличающихся от остальных клеток листа.

Основная ткань— ткань в вентральной части слоевища печеночников, состоящая в основном из тонкостенных клеток, вытянутых в продольном направлении и лишенных хлоропластов; служит в качестве запасающей ткани.

Папиллы — внешние утолщения клеточной стенки разнообразной формы.

Парафиллии— нитевидные или листовидные выросты стебля, содержащие хлорофилл.

Периантий— трубчатая и часто различным образом складчатая, обычно однослойная на большей части длины структура листовой природы, окружающая архегонии и молодой спорофит у большинства листостебельных печеночников.

оооПеристом— один или два ряда зубцов, расположенных по краю устья урночки (см. также Коробочка).

оооПерихециальные листья — архегониальные покровные листья.

Перихеций— совокупность перихециальных листьев

Перихециальные листья — архегониальные покровные листья.

Перихеций— совокупность перихециальных листьев.

Пористые клетки стенок мхов — стенки клеток с утончениями отдельных частей.

Поры— специализированные отверстия в дорсальном эпидермисе слоевищ маршанциевых печеночников, обеспечивающие связь воздушных камер с окружающей средой.

Псевдопериантий— вырост слоевища, защищающий архегоний у слоевищных печеночников.

Ризоидный войлок — густые ризоиды, сплетающиеся между собой и окутывающие стебель наподобие войлока.

Ризоиды — нитевидные одноклеточные выросты брюшной поверхности стебля или слоевища у печеночников, или многоклеточные выросты стебля у мхов.

Слоевище— уплощенный побег, не разделенный на стебель и листья.

Спорогон (спорофит) — диплоидная часть организма печеночников и мхов, обычно прикрепленная к гаметофиту специализированным органом — стопой и состоящая из коробочки со спорами и ножки. У печеночников семейства риччиевых спорофит редуцирован и состоит только из коробочки, погруженной в ткань слоевища.

Стеблевой перигиний — мясистая трубчатая структура, образующаяся после оплодотворения из периферических тканей стебля и окружающая развивающийся спорофит.

Столоны— безлистные геотропичные ветви.

Урночка— часть коробочки листостебельных мхов, в которой развиваются споры.

Устье периантия — верхняя краевая часть периантия.

оооЭлатеры— сильно удлиненные гигроскопичные клетки с 1–4 спиральными утолщениями стенок, образующиеся в ходе спорогенеза у большинства печеночников и служащие для питания спор и разрыхления споровой массы

Печеночники — наиболее слабо изученная группа высших растений. Oколо 1/3 видового состава (57 видов) должно быть отнесено к группе редких видов, в той или иной степени подверженных исчезновению, при оценке согласно принятым в последнем издании IUCN категориям риска (Red List Categories, 1994). Многие из предлагаемых для включения в "Красную книгу Камчатки" печеночников находятся на северном или южном пределе распространения, или же их находки в Камчатской области являются единственными указаниями видов и родов для территории России. Так, к видам, находящимся на северной границе распространения, относятся: Jungermannia infusca, Nardia assamica, N. unispiralis, Targionia hypophylla, Tritomaria exsecta, Riccia lamellosa. На южной границе распространения находятся: Anastrophyllum cavifolium, A. sphenoloboides, Barbilophozia rubescens, Cephalozia ambigua, Lophozia heteromorpha, Radula prolifera, Schistochilopsis hyperarctica. Два рода (Cryptocoleopsis Amakawa и ш Godfrey) и шесть видов (Cryptocoleopsis imbricata, Nardia compressa, N. unispiralis, Jungermannia evansii, Scapania imbricata, Schofieldia monticola) известны в России только из Камчатской области.

"Угрожаемые" (EN)

"Уязвимые(VU)

"Данных недостаточно" (DD)

"Низкая степень риска" (LR)

Мхи — Вryophyta

Плауновидные — Lycopodiophyta,ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ